向井 洋平 (むかい ようへい)

1978年生まれ。京都大学理学部卒業後、大手生命保険会社を経て2004年にIICパートナーズ入社。2020年7月、分社化によりイグジット・マネジメントを専業とするクミタテル株式会社を設立し、代表取締役に就任。規模や業種を問わず、高齢者雇用や退職金・企業年金制度を中心に「出口から組み立てる」コンサルティングを展開。日本アクチュアリー会正会員・年金数理人。著書に『確定拠出年金の基本と金融機関の対応』(経済法令研究会)ほか。

■ クミタテル株式会社

住所:〒105-0004 東京都港区新橋2丁目12番17号 新橋I-Nビル2階

URL:https://kumitateru.jp/

シニア人材に支払う賃金はなるべく抑えたい。そう考える経営者も少なくありませんが、明快な説明がないまま、「シニアだから」という理由だけで一律に低水準の給与体系を適用すると、訴訟リスクもあります。高齢者雇用や退職金・年金制度などのコンサルティングを手掛けるクミタテル代表取締役の向井洋平さんに、シニア活用と賃金体系について、お話を伺いました。

継続雇用か、定年延長か

高年齢者雇用安定法の規定により、希望者全員の雇用確保の年齢が段階的に引き上げられており、2025年4月からは65歳までの雇用確保が事業主に義務付けられます。しばしば誤解されますが、これは定年延長を義務付けるものではありません。あくまでも雇用確保がなされていれば良いので、継続雇用制度でも法律上問題はありません。

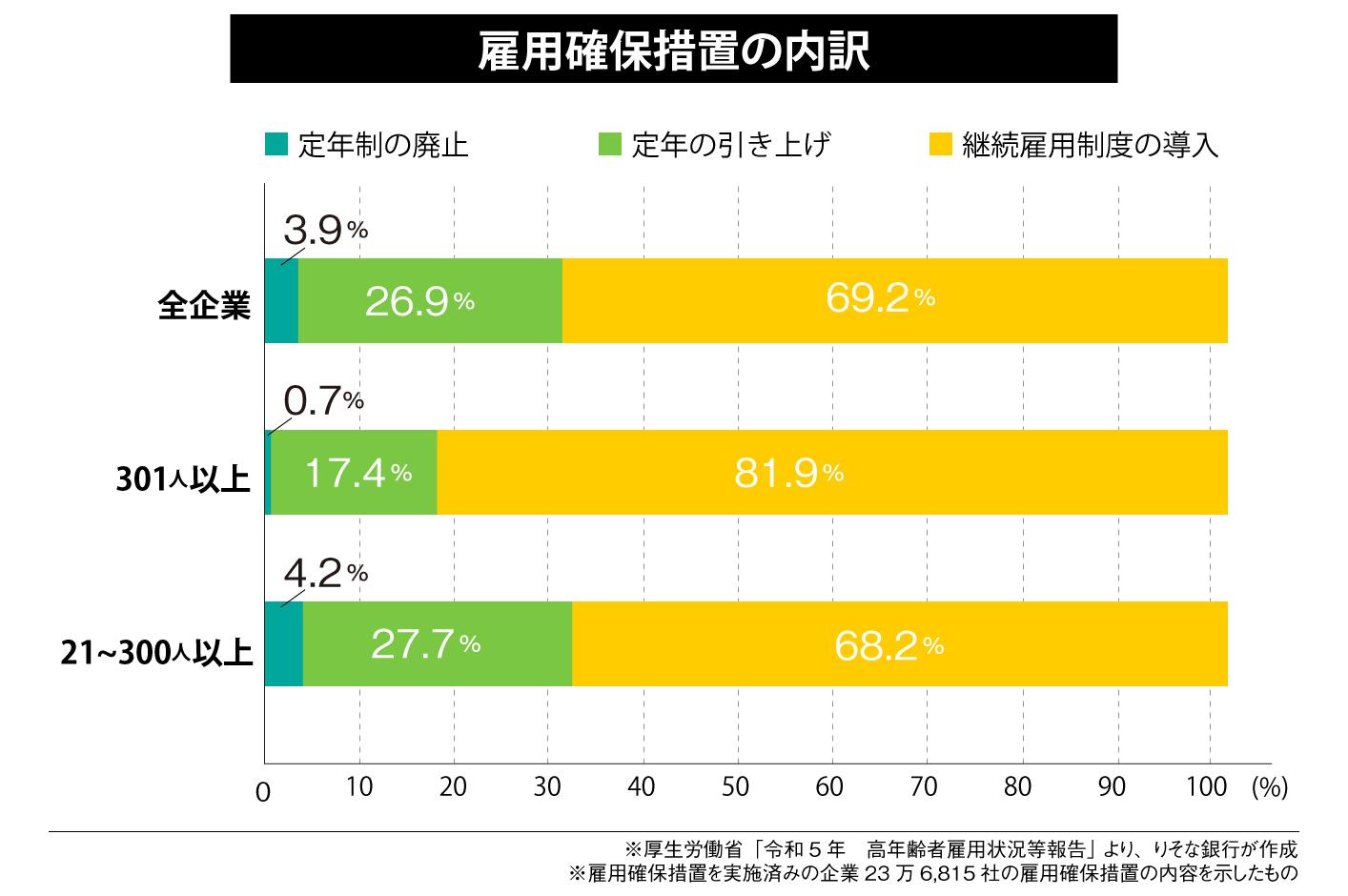

2023年12月に厚生労働省が発表した調査結果によると、約27%の企業は定年延長を選択している一方、7割近くの企業は継続雇用制度を導入しています。

継続雇用は60歳時点で退職金を支払った上で、本人の意思を確認して改めて契約しますから、賃金体系がリセットされていますし、社員としての役割や立場の転換もやりやすいと思います。一方、定年延長は60歳以降も引き続き正規雇用するということですから、退職金は支給されません。本人から退職の申し出がなければ、雇用が継続されます。したがって、「給与体系も同一のものとなると、人件費が増えてしまう」という心配をされる事業主もおられるのですが、実際には60歳前後で給与体系を切り分けて設計しても良いのです。

判例から見るシニア活用と「同一労働・同一賃金」

ただし、安易に賃金水準を引き下げてしまうことで、訴訟となっているケースもあります。

たとえば、ある企業で定年退職後の再雇用の際に役職は解かれたものの、仕事内容は変わらないのに基本給が半分以下になったとして、シニアの嘱託職員が訴訟を起こした事件が注目されています。

これは、同一労働・同一賃金が争点となっています。一審、二審では「定年時の6割を下回る部分は違法」という判決でしたが、2023年7月、最高裁はこれを差し戻しました。最高裁は「6割以下でも良い」と言っているのではありません。ただ、基本給の性質や目的の検討が不十分、労使交渉の経緯を勘案していないなどの理由で、「6割以下は違法」とした判断のプロセスに問題がある、と言っているのです。

つまり、シニア社員の給与減額が何割までならOKということではなく、制度面で合理的な説明がつくかどうか、が重要だということです。正社員は完全な年功序列、再雇用の嘱託社員は職務評価によって決まるというジョブ型、としっかり制度として区別していれば、同じ仕事であっても給与が下がることは不合理とはいえません。一方、全社でジョブ型雇用を採用していて、職務によって給与が決まる会社であれば、シニアだからといって給与を減額するのは不合理です。

人件費は全社の総額で考えよう

この判例からは、「シニアは一律で安い賃金を適用する」という考え方では不十分で、自社の人事制度と給与体系をしっかり組み立てて、「なぜこの金額なのか」ということを説明できる運用をしていく必要があることがわかります。

人件費が増えることを心配する事業主の方は多いのですが、人件費はあくまでも全社の総額で考えるべきです。若者の人口が減っていく中で、人数の多い50代社員が60歳を迎え、再雇用となれば、総額人件費は大きく減少します。そうなれば、シニアの待遇をある程度引き上げても、十分に利益を出せるという判断もできるでしょう。

これからは、シニアにも活躍してもらうことが、人手不足解消への処方箋となります。戦力として考えるのであればなおさら、低い給与ありきでは立ち行きません。シニアに何を期待するのか、そしてその職務に対する正当な給与とはどのようなものか、人事制度と給与体系をしっかりと考え直していくことが必要となります。

人材戦略、企業年金について、わかりやすく資料にまとめましたのでこちらもぜひご活用ください。