出資持分ありの医療法人の事業承継においては、「認定医療法人制度」が存在します。しかし、この制度を知らない医師も多くいると言われています。そこで、税理士法人日本経営の代表社員税理士である大坪洋一さんに、制度の概要や注意点について、お話を伺いました。

税理士法人日本経営 大坪 洋一(代表社員税理士)

税理士。1972年高知県生まれ。2006年11月税理士法人日本経営に入社。企業経営者やドクター、資産家の相続・承継に関する業務に豊富な経験を持つ。依頼者に寄り添いながら、最善の提案を行う。

「認定医療法人制度」とは

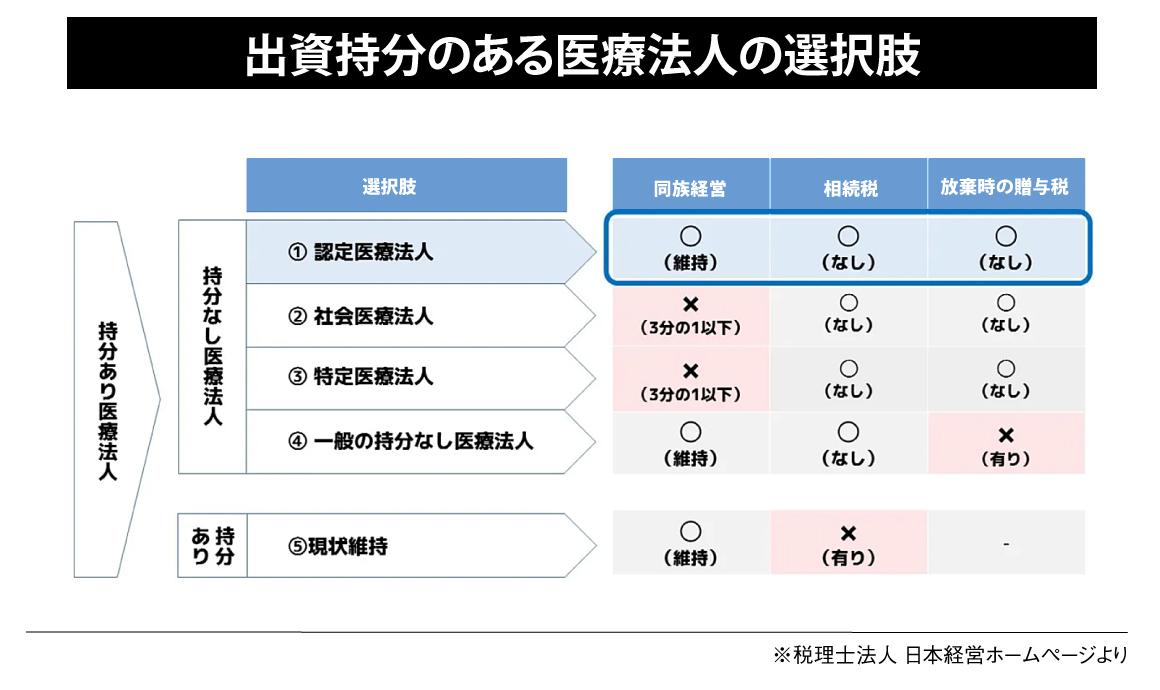

「認定医療法人制度」とは、出資持分ありの医療法人が、出資持分なしの医療法人へ移行することを推進する制度です。

2007年の医療法改正以後、厚生労働省は、医療法人経営安定化の観点から、持分あり医療法人が持分なし医療法人へと移行することを推奨してきました。しかしその移行は課税上の問題があり進みませんでした。持分あり医療法人から持分なし医療法人へ移行するには、すべての出資者が出資持分を放棄する必要があり、従来の制度においてはこの出資持分の放棄に際して、医療法人に贈与税が課税されていました。2017年に改正されたこの制度では、医療法人に対する贈与税が非課税(ただし、持分なし医療法人への移行後6年間は一定の要件あり)となりました。

また、課税免除以外にも大きなメリットがあります。理事長については将来、事業承継をする際に、後継者が親族内であっても親族外であっても、役員を交代するだけで完了するため、円滑に承継が行えます。出資持分を譲渡して対価を得ることはできませんが、退職金は受け取ることができます。

一方、医療法人側は、払い戻し請求のリスクから解放されます。また、社員、理事に関する同族要件がなく、同族経営の維持も可能です。(下図参照)

認定申請期限はその後数回の延長を重ね、2026年12月末までの予定となっています。

出資持分を巡る「よくある誤解」

この制度の認定を受けた医療法人の数はまだ1,000件程度で、想定されたほど伸びていない状況にあります。その理由の一つとして、認定医療制度自体が医師や、税理士などの専門家にもあまり認知されていないことが言えます。

また、「この制度を活用して一定の要件を満たすと出資持分について相続税が免除されます」と説明しても、難色を示す理事長もいます。「出資持分を放棄すると、経営権がなくなる」と考えるのです。実際には、株式会社の発行する株式と違い、医療法人の出資持分は財産的な権利はありますが、経営権はありませんから、この考え方は間違いであることになります。

しかし、そうは言っても、やはり出資持分の大半を保有してこそ強い発言権を持てる、という発想の理事長はいます。また、将来M&Aによる売却を考える場合には、持分ありの方が有利だという意見もあります。

考え方は人それぞれですが、この制度についてしっかり勉強し、理解したうえで「活用しない」という選択をするのは良いと思いますが、制度自体を知らず「活用できなかった」ということでは非常にもったいないと思います。

注意すべきポイントは?

相続人の納税負担軽減などが得られる認定医療法人制度。認定のためには8つの要件(運営の適正要件)を6年間維持することが条件となります。各要件について、詳しくはこちらのページを参照してください。

しばしば大きなネックとなるのが、理事長や親族と医療法人間で資金が行き来しているケースです。これは、8つの認定要件のうちの「特別利益供与の禁止」に違反してしまいます。実際、医療法人から親族への貸付金を解消できずに、申請を断念したケースもありました。また、役員報酬は3,600万円が上限の目安となるため、役員報酬が高額である場合には、減額する必要が出てきます。

認定医療法人の認可を受ける際には申請書を厚生労働省に提出するほか、6年間にわたって8つの認定要件を満たしていることの報告書類を提出しなければなりません。長期にわたりかなりの事務負担があるように感じられるかもしれませんが、通常は税理士など専門家に実務を委託されると思いますので、医療法人サイドでの事務負担はあまり大きくないと思います。

認定医療法人制度は時限立法であるため、同制度の利用をすべき状況にあるか医療法人の現状把握を行い、早めに専門家と相談することが大切です。この機会に医療法人と理事長のどちらにもメリットがある「認定医療法人制度」、まずは検討してみてはいかがでしょうか。

事業承継について、わかりやすく資料にまとめましたのでこちらもぜひご活用ください。