会社の規模が拡大する過程の中で、会社分割や事業譲渡などの会社再編が行われることが珍しくありません。これによって、親会社、子会社、関連会社などが生まれるのですが、このような会社間の関係性について、正しく説明できる人は意外と少ないかもしれません。

最近では、NTTがドコモを完全子会社化して話題になりました。ドコモはもともとNTTの子会社です。完全子会社化する狙いとしては、完全に経営権を握ることで、他の株主の意向を気にすることなく、意思決定の迅速化や他子会社との経営統合を図れることなどが挙げられます。

分かった気になっているだけかもしれない親会社、子会社、持分法適用会社(関連会社)などの関係性。実は、これによって会社の支配状況が変わるなど、重要な意味を持っています。親会社や子会社などの言葉の定義に加え、会社をグループ化した場合のメリット・デメリットなどについて整理していきましょう。

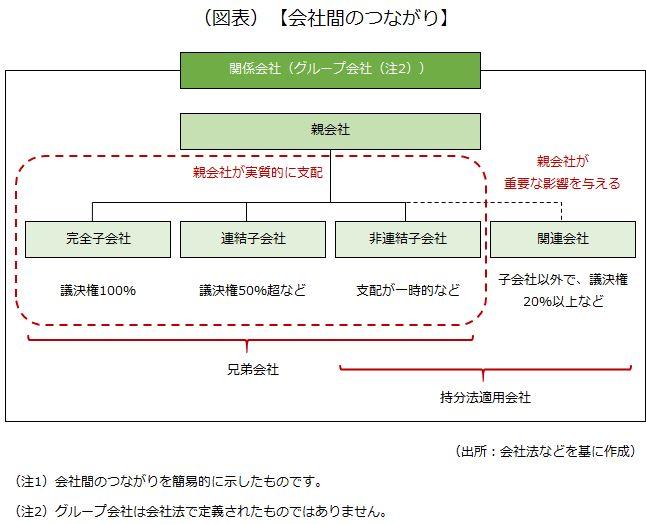

1 親会社と子会社などの会社間のつながり

まずは会社間のつながりを図で整理してみましょう。

親会社、子会社、関連会社などの会社間のつながりは次のようになっています。

親会社や子会社などは、会社法において定義されています。

1)親会社と子会社

まず、親会社と子会社の定義について見ていきましょう。

会社法では、親会社と子会社は次のように定義されています。

- 親会社

親会社とは、株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるもの(会社法第2条第4号) - 子会社

子会社とは、会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの(会社法第2条第3号)

親子関係は、議決権の50%超を有する場合など、実質的に支配しているか否かという実質的基準で判断されます。詳細な基準については、会社法施行規則などで定められています。

また、親会社が100%の議決権を有している子会社を「完全子会社」、同一の会社を親会社とする子会社同士を「兄弟会社」と呼びます。

なお、子会社化する際の目的や方法などについて「やさしく知りたい! 組織内再編でグループ体制をどう変える?」の記事で、より詳細な内容を紹介していますので、ぜひご覧ください。

2)連結子会社と非連結子会社

次に、連結子会社と非連結子会社についての用語説明をします。

会社法上の大会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社)で、金融商品取引法上の規定で有価証券報告書を提出する必要がある会社は、連結計算書類の作成が義務付けられています。

連結計算書類とは、支配従属関係にある2社以上からなる企業集団の財産および損益の状況を示すために、必要かつ適当なものとして法務省令で定める書類で、連結貸借対照表・連結損益計算書・連結株主資本等変動計算書・連結注記表が含まれます。

連結計算書類を作成する際は、グループ全ての子会社を連結の範囲に含める必要がありますが、一部例外があります。連結子会社と非連結子会社は次のように定義されます。

- 連結子会社

連結子会社とは、連結の範囲に含められる子会社で、親会社に財務情報が合算される子会社 - 非連結子会社

非連結子会社とは、連結の範囲から除いた子会社のことで、親会社の支配が一時的である、または連結の範囲に含めると利害関係者の判断を著しく誤らせる恐れがある子会社。また、資産・売上高等から見て重要性の乏しい子会社も連結の範囲から除くことができる

3)関連会社と関係会社

続いて、関連会社と関係会社についての用語説明をします。

関連会社は、会社が子会社以外の他の会社等の財務および事業の方針の決定に対して、重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等(子会社を除く)(会社計算規則第2条第3項第18号)などとされています。

関連会社は、議決権の20%以上を有する場合など、財務・営業・事業の方針の決定に対して重要な影響を与えるか否かという影響力基準で判断されます。詳細な基準については、会社計算規則などで定められています。

また、関連会社と非連結子会社は原則として持分法が適用されるため、持分法適用会社と呼ばれます。持分法適用会社の純資産や損益は、部分的に連結計算書類に反映されます。

一方、関連会社と似た用語に関係会社があります。関係会社とは、当該会社の親会社、子会社および関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(会社計算規則第2条第3項第22号)などとされています。

関係会社は関連会社を含めて、これまでに紹介してきた会社間のつながりを包括するものです。なお、会社法上の定義ではなく、一般的に使われる用語としてグループ会社というものがあります。グループ会社とは、会社間のつながりを包括して指しており、関係会社と同じと捉えられるでしょう。また、会社分割を行い、子会社を設立するなどした場合、会社や経営をグループ化するなどと表現します。

2 グループ化のメリット・デメリットとは

以下では、持株会社の説明とともに、そのメリットやデメリット、注意点について述べていきます。

1)持株会社(ホールディングカンパニー)とは

会社をグループ化する方法は、「事業持株会社」と「純粋持株会社」に大別されます。

事業持株会社とは、多くの会社が採用している形態であり、親会社が自らも事業活動を行います。親会社が本業に従事し、子会社が新規事業や周辺事業などに従事するパターンが多くなっています。

純粋持株会社とは、親会社が主たる事業を持たず、株式を所有することにより他の会社の事業活動を支配することのみを目的とします。一般的に、単に持株会社という場合は純粋持株会社のことを指します。

やや古いデータですが、平成25年から平成27年にかけて行われた経済産業省の調査(平成27年純粋持株会社実態調査-平成26年度実績-)によると、平成26年度末において485社の純粋持株会社が確認されていますが、必ずしも資本金が大きな企業ばかりではありません。485社のうち、資本金3000万円未満の企業が76社(15.7%)、資本金3000万円以上1億円未満の企業も79社(16.3%)あります。

2)持株会社を設立するメリット

1.意思決定が迅速になる

各子会社がそれぞれに合致した業務オペレーションを実現できます。例えば、各子会社の実情に即した稟議(りんぎ)手順をとることによって意思決定が迅速になり、おのおのの子会社がそれぞれ担当する事業に注力できます。

2.実情に即した人事制度の導入が可能になる

買収等によって人事制度の異なる企業がグループ内に入る場合、直ちに同じ人事制度を適用してしまうと、オペレーションが難しくなるばかりか、評価に対する不満も生じます。各子会社の実情に即した人事制度を導入することで、こうした問題を回避できます。

3.事業責任が明確になる

各子会社が個別に事業を行うことになるため、どの子会社がどれだけの利益または損失を出したのかが明確になります。例えば、全国展開している会社が、エリアごとに子会社を設立する場合などにおいて有効です。

4.事業ごとにリスクが分散できる

A事業、B事業、C事業のうち、B事業で大きな損失が出てしまったとします。1つの会社で全ての事業を行っていた場合、B事業の損失をもろに被ります。他方、それぞれの事業を別々の子会社で分散していた場合、B事業を行う子会社は大きな損失を出したとしても、A事業、C事業への影響を防ぐことができます。

この他、B事業において大規模なクレームが生じた場合、レピュテーションを含むクレームの影響が同グループの他の事業に及ぶことを、ある程度抑えることもできます。

3)持株会社を設立するデメリット

1.経営者の考えを浸透させることが困難になる

持株会社と各子会社は別の法人格となるため、子会社における細かな意思決定のプロセスに、原則として持株会社の経営者は関わりません。こうなると、経営者の考えや方針が伝わりにくくなります。

これを防ぐには、しっかりとした経営理念、経営ビジョンを掲げて、それらを各子会社に発信していく必要があります。

2.情報共有が困難になる

各子会社における裁量の幅が広がる代わりに、子会社にとって都合の悪い情報が親会社に共有されにくくなる可能性があります。これによって、コンプライアンス違反が見つかりづらくなったり、全社的な方針に合わない業務遂行がなされたりする恐れがあります。子会社の意思を尊重しつつも、きちんと監督していく必要があります。

3.管理部門の負担増加

管理部門に関する負担が増えます。各事業に係る人事、総務、経理などを、それぞれの子会社が別々に行うことになると、管理にかかるトータルコストは増加します。

3 グループ化する場合は他にも注意点が……

グループ化の詳細な方法は割愛しますが、会社分割(会社法第2条第29号、第30号)、株式交換(会社法第2条第31号)、株式移転(会社法第2条第32号)、もしくは現物出資による会社設立、子会社への事業譲渡などを用いることとなります。その際は、会社法やその他関係する法令(労働契約承継法など)の手順に従って進める必要があります。

また、グループ化した場合、親会社の役員が子会社の役員を兼任できないことがあるため注意が必要です。例えば、親会社の監査役は子会社の取締役を兼任できない(会社法第335条第2項)ですし、社外取締役、社外監査役について厳しい就任要件があります(会社法第2条第15号、第16号)。

逆に、親会社の業務執行取締役が子会社の取締役や監査役に就任すること、親会社の取締役、監査役その他の従業員が、子会社の監査役に就任することなどは認められます。ただし、兼任が認められる場合でも、どちらかの会社の利益のために他方を害することのないようにしなければなりません。

会社法上も、一般的な条項として、善管注意義務(会社法第330条、民法第644条)、取締役の忠実義務(会社法第355条)が定められている他、取締役の兼任の場合には競業や利益相反取引の制限(会社法第356条、第365条)や、取締役会や株主総会での承認が必要になる等の規制があるため、これらに違反しないようにしなければなりません。

最後までお読みいただき、ありがとうございます。関連する以下のタイトルも併せてお読みいただくと、より理解が深まると思いますので、よろしければご覧ください。

関連記事:やさしく知りたい! 組織内再編でグループ体制をどう変える?

以上

(監修 みらい総合法律事務所 弁護士 田畠宏一)

※上記内容は、株式会社日本情報マートまたは執筆者が作成したものであり、りそな銀行の見解を示しているものではございません。

提供

日本情報マート

課題解決の考え方及び新規事業の創出について、わかりやすく資料にまとめましたのでこちらもぜひご活用ください。