厚生労働省の「雇用動向調査」(※1)によると、2023年の転職入職者数は約541万人で、入職者のうち約10.4%が転職者という状況にあります。また少子高齢化などの理由による労働力の減少に伴い、企業にとっては多様な人材の確保が課題であり、一方で多様な働き方を選択できることを求める従業員も増加しています。

このような社会情勢の中で注目されているのが「ジョブ型雇用」です。

今回は、ジョブ型雇用を効果的に推進するための方法についてご紹介します。

ジョブ型雇用とは?

職務内容を明確化し、それに基づいた必要なスキルや成果を重視する雇用形態です。特に専門性が高い職種やデジタル分野で注目され、業務効率の向上が期待されています。仕事内容の1つ1つが「職務記述書(ジョブディスクリプション)」によって規定され、各職務への具体的な貢献が個別に評価されることも特徴です。

対して「メンバーシップ型雇用」は、従業員を新卒などで一括採用し、業務内容や勤務場所を限定しない雇用方法です。多くの日本企業ではこの方法を採用しており、終身雇用を前提とし、企業風土に適した人材を長期にわたって育成します。そのため、年功序列での昇進や昇給、勤続年数に応じた退職金制度などが設けられています。

日本ではジョブ型雇用が進みにくい?

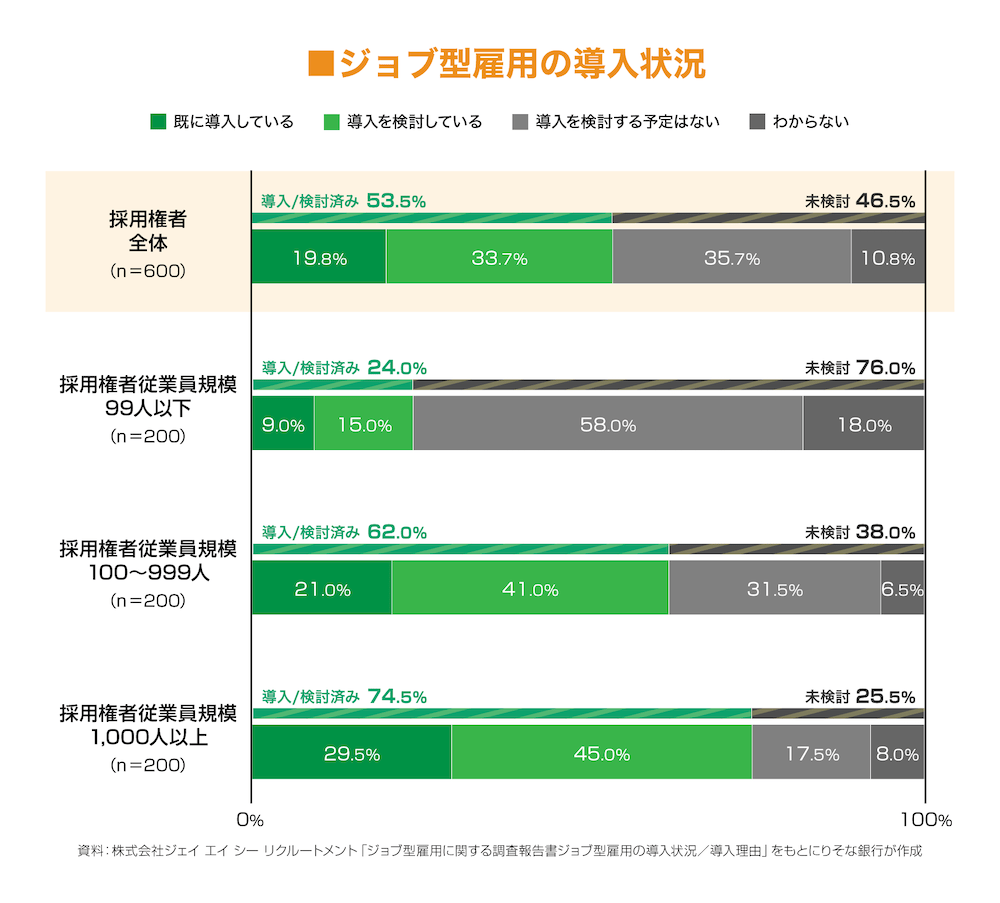

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントが行った調査(※2)によると、すでにジョブ型雇用を導入している・導入を検討している企業は合わせて53.5%に上ります。しかし、企業内での浸透に難航している状況も見てとれます。企業規模が大きいほど導入が進んでいる一方で、中小企業にはまだまだ広がっていないことも分かってきました。

多くの日本企業では職務内容が細かく定義されていないため、職務に基づく評価制度の構築が困難という見方もあります。既存の労働文化や法律が人材の流動性を妨げている側面もあり、導入に慎重になる企業も少なくないようです。

ジョブ型雇用は企業の競争力を高める可能性がある

ジョブ型雇用を導入することは、企業へのメリットも大きいとみられています。例えば人材流動性が高いことを裏返すと、新しい考えを持った人材が入ってくることでイノベーションが生まれやすくなります。専門性や特化したスキルが求められる職種ではそれらのレベルが高度化し、効率や生産性も向上するでしょう。つまり、適切に運用できれば企業の競争力アップにつながるのです。

そのためにも、職務内容の標準化や評価基準の整備など、ジョブ型で雇用された従業員が納得できる制度への改修が求められます。

ただ、既存の従業員へも十分な説明や支援を充実させる必要があります。これまでの日本企業の文化と真反対とも言える雇用形態ですから、円滑に導入・運用するには、既存の従業員との意思疎通を図り整合性を取っていくことが欠かせません。

ジョブ型雇用導入のために準備すべきこと

1. 個々の仕事の価値を明確にする人事制度

スキルや成果に応じた公平な報酬を定めるため、明確な判断基準を設けましょう。主にジョブディスクリプションを作成し、市場相場を反映した報酬を導入します。これにより、従業員自身のスキルアップへの意欲向上、リスキリングの促進などの効果が見込めると言われています。

2. 退職給付の見直し

給与以外の報酬にも目を向けてみましょう。成果や貢献度に基づく「ポイント制」を採用し、短期間でも成果を出した従業員が公平に評価される仕組みを整えている企業が増加しています。

3. 成果報酬型の年金制度の導入

ジョブ型採用された従業員は、ジョブの完了などに伴い短期間で退職(転職)する可能性も否定できません。そのため勤続年数にかかわらず、成果や貢献度に適した報酬を受けられるよう、柔軟な制度設計を行う必要があります。その方法として注目したいのが企業年金制度です。

企業型確定拠出年金(企業型DC)

企業が掛金を拠出し、従業員は一定年齢到達時に積立額を適正に受け取れます。なお従業員個人も掛金を拠出できる制度とすることが可能です。転職しても移換が可能で、もし転職先が企業型DCに加入していなくても、後述のiDeCoに加入すれば持ち運びができます。

個人型確定拠出年金(iDeCo)

公的年金に加えて、従業員個人が自分で掛金を拠出・運用する私的年金です。掛金と運用損益の合計額をもとに実際の給付額が決まります。掛金や運用益に加え、受け取り時にも税制面で優遇されるのがメリットですが、原則60歳まで引き出せないことには注意が必要です。

中小事業主掛金納付制度(iDeCo+/イデコプラス)

iDeCoの個人積立額に加えて、企業が掛金を上乗せ拠出する制度です。上乗せ分の金額は従業員側は非課税であり、企業側は全額を損金に参入できるため双方にメリットがあります。

事務手続きやコスト面等から企業型DCの導入が難しい企業にとって、その代替手段として活用することができる制度です。

ジョブ型雇用はマッチする企業の場合、制度設計や適切な運用次第で、企業の生産性向上や従業員の専門性向上に貢献しうる有効な雇用形態のひとつです。給与や年金制度の改修などの導入準備は経営にも影響するため、金融の専門家に相談するのもお勧めです。

りそなグループは、ジョブ型雇用の導入に伴う人事や年金制度の見直しなどをサポートしています。ぜひご相談ください。

(※1)厚生労働省 「令和5年雇用動向調査結果の概況」

(※2)株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント「ジョブ型雇用に関する調査報告書」(2024年7月31日公開)

りそなBiz Actionではこれらの資料もご用意しております。ぜひご活用ください。