「見える化」という表現は、トヨタ自動車による業務改善活動から生まれた言葉で、トヨタはこれを「問題を見えるようにする」ことと定義しています。「見える化」によって、モノづくりの現場だけではなく、考える仕事や知的生産が必要な仕事でも業務改善が可能です。

『時短と成果が両立する 仕事の「見える化」「記録術」』より(明日香出版社)より、効率的な仕事術をご紹介します。

「テンパってしまう」状態から脱却するために

仕事でやることがたくさんあり、いろいろな要素が頭の中でグルグル回ってオーバーフロー気味になってしまうのが、「テンパってしまう」状態です。そんなときには、やるべきことや考えなくてはいけないことを全部手帳やノートに書き出して「見える化」するのが得策です。

「書き出す時間がもったいない」「思いついたことからとにかく取りかかったほうがいいのでは」と思うかもしれませんが、急がば回れです。やるべきことや仕事内容の全体を俯瞰することで、客観的に仕事量をとらえられるようになり、頭の中が整理できますから、時間がかかるように思えても、結果として早く完了することができます。「早くやらなきゃ」という焦りを抑える効果もあります。

「見える化」の最初の一歩は、手帳やノート・付せんに思いつくことをすべて書き出してみることです。やらなければならないと思っていることをすべて「見える化」すれば、テンパっている状態から解放されます。

「見える化」の具体的な方法とは

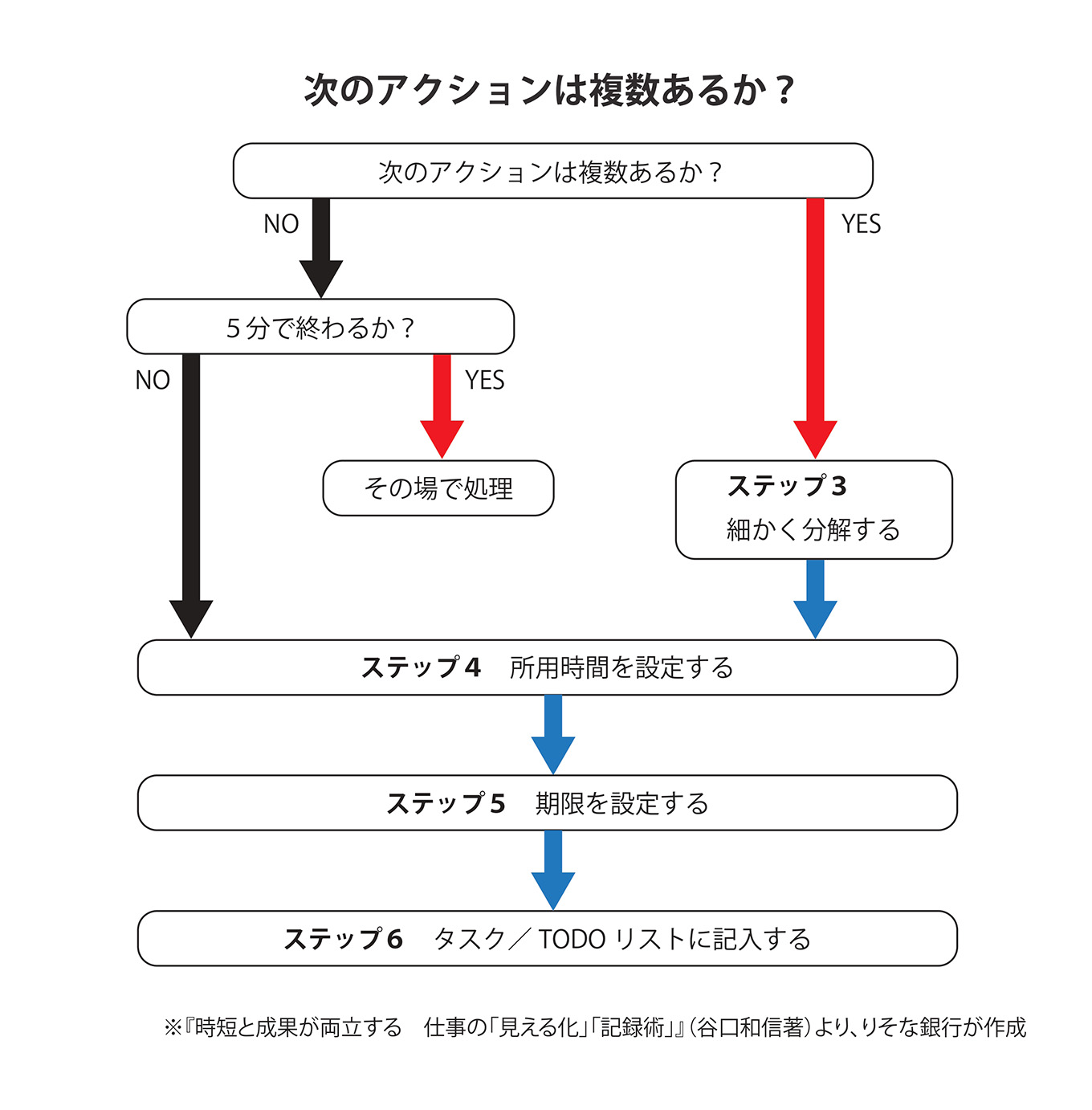

「見える化」の具体的な方法は、次の6つのステップに分けられます。

- ステップ1:すべて書き出す

- ステップ2:次のアクションは複数あるか?

- ステップ3:細切れにする

- ステップ4:所要時間を設定する

- ステップ5:期限を設定する

- ステップ6:タスク/TODOリストに記入する

「見える化」は、慣れるまでかなりの時間を要しますので、時間に余裕があるときに取り組むのがコツです。一気にできなくても、のちに追加で作業することもできますので、数日に分けてやってもいいでしょう。特に注目すべきなのは、ステップ2と3です。

ステップ2の「次のアクションは複数あるか?」とは、「そのタスクが1回のアクションで完了するのか、それとも、1回では終わらず、複数の作業やタスクが発生するのか?」ということです。たとえば「企画書を作る」、あるいは「プレゼン資料を作る」といわれても、いったい何をすればいいのかがよくわかりません。この作業で大切なことは、「〇〇すればいい」という具体的な行動が見えるまで分解することです。これはそのタスクが完了したのか否かを明確に判断するためにも必要です。

プロジェクトを細切れにする

もしも複数のアクションが必要なら、次のステップ3に進み、タスクを細かく分解して書き出していきます。「会議を開催する」というような、それほど大きくないプロジェクトの場合は、「日時を決める」「参加者を決める」「場所(会議室)を探す」「場所(会議室)を予約する」「レジュメを作る」「会議開催案内を送る」「資料を準備する」……といったように、ノートに書き出すだけで整理できます。

複雑で大きなタスクの場合、やることを書き出したあとに順番を入れ替えたり、さらに細かく分解したりする必要があるので、付せんを使うといいでしょう。まずは思いつくタスクをすべて付せんに書き出してから、似ている項目をまとめる、もっと細かく分解したほうがよさそうなタスクはさらに分解して書き出す、実行する順番に付せんを並べ替える、といったように整理していきます。白紙の台紙いっぱいに付せんを張り付けてからタスクを書き出すのがおすすめです。

この過程で、なかには短時間で処理できるタスクが見つかると思います。1回のアクションで完了し、かつ5分以内で終わるタスクなら、すぐに処理してしまいましょう。さっさと終わらせたほうがタスクが減り、気分もスッキリします。5分以上かかりそうな場合は、ステップ4以降にプロセスを進めてください。

チャンスの神様を逃さない「記録術」

次に「記録」の重要性についてお伝えします。思いつきやひらめきは、「チャンスの神様」でもあります。これを逃さないためには、何か思いついたらすぐに書くことが大切ですが、ここで重要なのは「何を書いたか」よりもむしろ「どこに書いたのか」ということです。書いた内容よりも、「このメモに書いた」ということを覚えておいてください。

効率よく仕事を進めるためには、何かをひらめいたらすぐにメモをして忘れるほうがいいのです。

「覚えておく」ということは、頭の中で思い出す作業を繰り返すということです。脳は、同時に2つのことを処理することができません。同時にやっているように思えても、実際には「AからB」「BからA」と切り替えながら作業をしているだけです。このような状態では目の前のことに集中できず、効率よく処理できません。

「記憶力」を高めるのには時間がかかり、努力も必要です。けれども「記録力」なら、すぐに高めることができます。面倒くさがらずに些細なこともすぐにメモする、「記憶」より「記録」に頼る習慣を身につけることが大切です。

本書の要点

①よくわからない仕事も、「何がわからないのか」「どんなゴールか」を書き出して整理すれば、次の一手や、やるべきことが見える

人はよくわからないものに対し、恐れや不安を抱きます。よくわからない仕事に取り掛かろうとしても、始めるのが怖くてつい先延ばしにしがちです。「見える化」は、なんだかわからないものをわかる形に変える手法といえます。

②頭の中だけで考えていては、時間がかかるし品質も落ちる

仕事のすべてを書き出すことで、やるべきことが明確になり、始めるのが怖くなくなり、先延ばしにすることもなくなります。また、時間に余裕をもって取り掛かれるので落ち着いて処理でき、クオリティも自然と上がります。

③「見える化」は、ライフマネジメントの手法でもある

働き方改革によって「時短」という意識が高まっていますが、本当に重要なのは時間を管理する「タイムマネジメント」ではなく、自分の人生をマネジメントする「ライフマネジメント」です。「見える化」を活用すれば、人生の目標や夢を達成することもできるのです。

課題解決の考え方について、わかりやすく資料にまとめましたのでこちらもぜひご活用ください。